近日,福州大学物理与信息工程学院吴鑫辉副教授与合作者在原子核密度泛函理论研究中取得突破,首次构建出能够包含量子壳效应的原子核无轨道能量密度泛函。相关成果以 “Machine learning orbital-free density functional theory resolves shell effects in deformed nuclei” 为题,发表于 Nature 系列子刊 Communications Physics。

壳效应是由单粒子轨道排布产生的量子现象,对原子核的稳定性和结构起着关键作用。然而,长期以来基于 Hohenberg–Kohn 定理的无轨道密度泛函难以描述这一效应,导致学术界普遍怀疑其适用性。

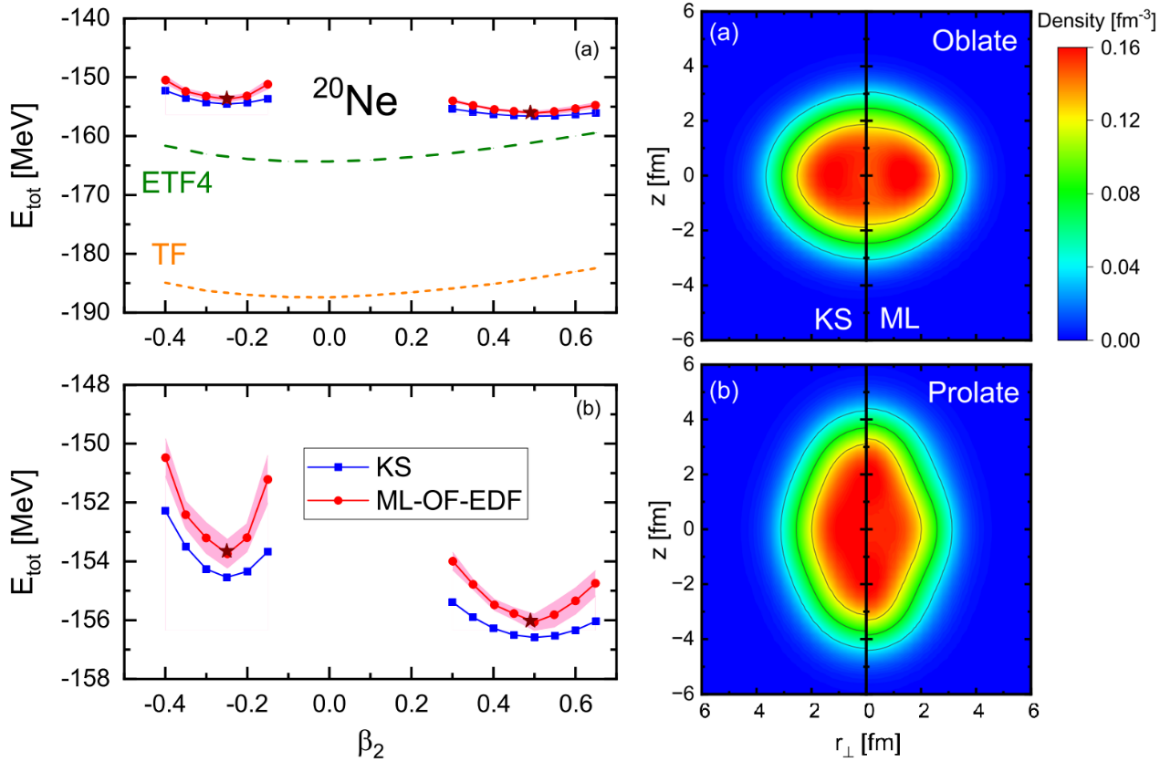

吴鑫辉副教授等人发展了机器学习方法,构建出新的无轨道能量密度泛函,并成功应用于典型球形核 O-16和形变核 Ne-20的基态性质与形变位能曲线计算,准确再现了量子壳效应。该成果打破了学界长期的怀疑,从实践上证明了:若构造方式得当,无轨道泛函完全能够刻画量子壳效应,为原子核能量密度泛函的发展开辟了新方向。

吴鑫辉副教授为论文的第一作者,其他合作者包括南开大学任政学副教授和北京大学赵鹏巍研究员。

该工作得到了国家自然科学基金、福州大学“双一流”建设项目和“物理学科”专项支持。论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s42005-025-02234-7